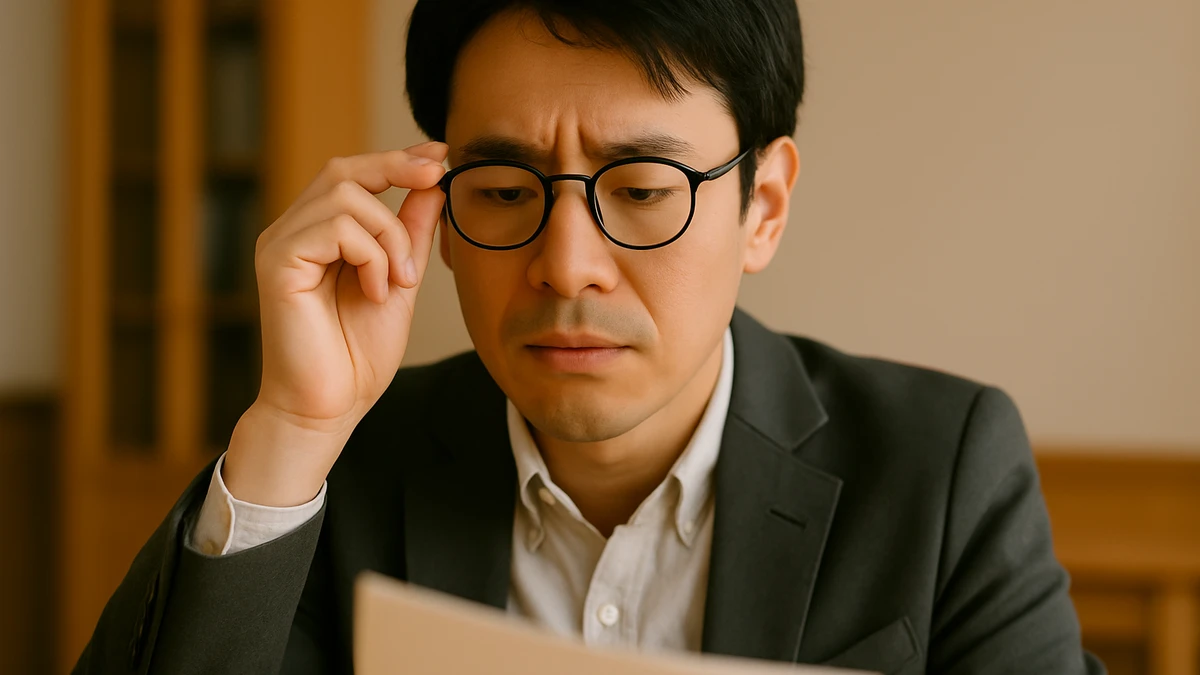

「少し度が強すぎる気がする…」

そう感じて、度数をゆるめたメガネを試した経験はありませんか?

確かに、見え方の不調を感じたときに「度を弱くする」ことで一時的にラクになることもあります。しかし、それが根本的な解決になるとは限りません。

度を弱くしても「見えづらさ」が残る理由

実は、近くを見る際のピント調節と輻輳(寄り目)は連動しており、そのバランスが崩れると目の疲れに繋がることがあります。

たとえば以下のようなケースです。

✔ 輻輳(寄り眼)が苦手なタイプ

寄り眼の力が弱くてうまく視線を合わせられずに「近くを見るのがつらい」というタイプ。

左右の視線が上手く集まらず、目が疲れたり、ダブって見えたり、集中が続かなかったりといった症状が現れます。

このようなケースでは、遠く用の度数で近くを見てもらうことであえてピント調節の負担を高めて、寄り目とのバランスをとっている場合があります。

そういった度数設定の眼鏡を使っている場合に単純に度数を弱めてしまうと今度は寄り目のコントロールがうまくいかずに、それが別の疲労に繋がることになるのです。

このように、悩みにはその人特有の“目の使い方のクセ”や“苦手な動き”が関係していることがあります。

逆に以下のようなケースでは度を弱くすることは有効に働きます。

✔ 輻輳(寄り目)が過剰なタイプ

特に10〜20代頃の若い世代で見られるのが、ピント調節をした際に寄り目が過剰に働くタイプ。

このタイプは近くを見た際に必要以上に寄り眼をしてしまうため、微妙に文字などがダブって見えたりすることで、「疲れる」「ぼやける」などの不調が出やすくなります。

このような場合、近く用の眼鏡を用意する、もしくはサポートレンズと呼ばれるピント調節の負担を考慮したレンズを選択することで、ピント調節の負担を軽減し、それに連動する寄り目の負担も軽減することができます。

「見る」という行為を、もっと立体的に捉える

見え方に関する悩みは、「視力=数字」で測れるものだけではありません。

遠く・近くのピント調節の切り替え、左右の視線の連携、作業の際の時間帯や姿勢まで——

まるでパズルのように複雑に絡み合っているのが“視る”という行為です。

八王子のメガネ店まどかでは、こうした目の使い方全体を丁寧にチェックしながら、単純な度数調整だけに頼らない「その人に本当に合った視界づくり」をご提案しています。